Термин «ленивые короли» (фр. rois fainéants) закрепился в историографии для обозначения поздних Меровингов — франкских монархов VII–VIII веков, при которых реальная власть постепенно перешла к майордомам (мажордомам) и знати. Определение носит оценочный характер: оно отражает не биографические качества конкретных правителей, а системную трансформацию институтов власти, когда сакральный престиж королевской фигуры сохранялся, но управленческие и военные полномочия де-факто концентрировались у первых сановников двора. В настоящей статье последовательно рассматриваются исторические предпосылки формирования феномена, механизмы перераспределения власти, ключевые фигуры эпохи, источниковая база и дискуссии современной науки. Отдельно анализируется метафорическое употребление термина в публичной речи.

1. Исторический контекст

1.1. Франкское королевство и династия Меровингов

Меровинги — первая королевская династия франков, оформившаяся в V веке и управлявшая обширными территориями, включавшими Нейстрию (запад), Австразию (восток) и Бургундию (юг-восток). С конца VI — начала VII века королевство характеризовалось:

-

династической раздробленностью (деление домена между наследниками);

-

регионализацией элит (усиление местной знати и епископата);

-

усложнением дворцовой администрации (возвышение должности майордома).

К середине VII века, после правления Дагоберта I, усиливается тенденция к номинализации королевской власти при возрастании политической роли дворцовых управителей.

1.2. Политическая карта: Нейстрия, Австразия, Бургундия

В рамках единой королевской власти существовали устойчивые региональные центры силы:

-

Нейстрия (со столицами-резиденциями в Суассоне/Париже) — традиционно «дворцовый» центр, опирался на неусторийскую знать.

-

Австразия (Метц, Реймс) — база родовой клиентелы Пипинидов (будущих Каролингов).

-

Бургундия (Орлеан, Лион) — с округами, обладавшими давними правовыми и церковными традициями.

Соперничество регионов создавало спрос на фигуру посредника и военного организатора — майордома — при формальном сохранении монархической легитимности.

1.3. Майордом как институт

Майордом (maior domus, «старший дома») первоначально возглавлял королевское хозяйство, двор и часть управления. К VII веку функция перерастает рамки дворцовой: майордомы ведут переговоры с епископатом и знатью, руководят войском, председательствуют на судебных собраниях (плацитах), распределяют бенефиции, контролируют сбор доходов домена. Фактически они становятся «премьер-министрами» при символьном короле.

Происхождение и смысл термина «ленивые короли»

Термин закрепился в поздней традиции и учебной литературе, обозначая ослабление эффективной королевской власти при сохранении ритуально-правовой. Он не равен бытовому понятию «ленивый» и не свидетельствует о личной апатии правителей. Основные факторы появления ярлыка:

-

Пропагандистское противостояние династий. Источники, близкие к каролингскому кругу, подчеркивали «пассивность» Меровингов, легитимируя переход власти к Пипинидам.

-

Системная институциональная динамика. Реальная власть концентрировалась там, где были войско, финансы и клиентела, — у майордомов и региональной знати.

-

Частые малолетства и кратковременные правления. Это повышало роль регентств и «первых министров».

-

Ритуализация королевского статуса. Король становился прежде всего символом сакральной преемственности, хранителем мира и справедливости в судебном ритуале, но не всегда — полевым командиром и администратором.

Кто фактически правил: эволюция майордомата

Ключевые фигуры майордомов

-

Эброин (Нейстрия): жёсткая централизация власти, конфликты с аристократией и духовенством.

-

Гримоальд Старший (Австразия): попытка посадить сына на трон усилила политические амбиции майордомов.

-

Пипин Геристальский (Пипин II): после побед при Тертри (687) упрочил контроль над Нейстрией и Австразией, заложив основы династической преемственности майордомов.

-

Карл Мартелл: де-факто правитель, организатор обороны против внешних угроз, перестроил систему военной службы и пожалований.

-

Пипин Короткий: завершил процесс, получив королевский титул и основав династию Каролингов (751).

Механизмы власти майордома

-

руководство военной мобилизацией и распределением земельных пожалований (бенефициев);

-

контроль над финансами домена и судебными штрафами;

-

кадровая политика в отношении графов и аббатов;

-

председательство на королевских собраниях, где король исполнял ритуальные функции.

«Ленивые короли» как этап политической трансформации

Сакральная монархия vs. исполнительная власть

Король оставался носителем харизмы происхождения и «помазанником», обеспечивающим законность решений. Однако эффективное управление сосредотачивалось у тех, кто мог:

-

поднимать войско и финансировать походы;

-

гарантировать безопасность;

-

поддерживать коалиции с церковью и знатью.

Экономико-правовая база смены власти

-

перераспределение фиска (королевского домена) в пользу клиентов майордома;

-

практики прекария и бенефиция как инструменты связывания знати обязательствами;

-

укрепление комитальной (графской) вертикали в регионах;

-

зависимость монетной эмиссии и сборов от администрации майордома.

Последствия

-

институциональная преемственность при смене династии: многие практики Меровингов унаследованы и систематизированы Каролингами;

-

формирование новой идеологии власти, в которой военная эффективность и способность к управлению ставились выше формального права крови.

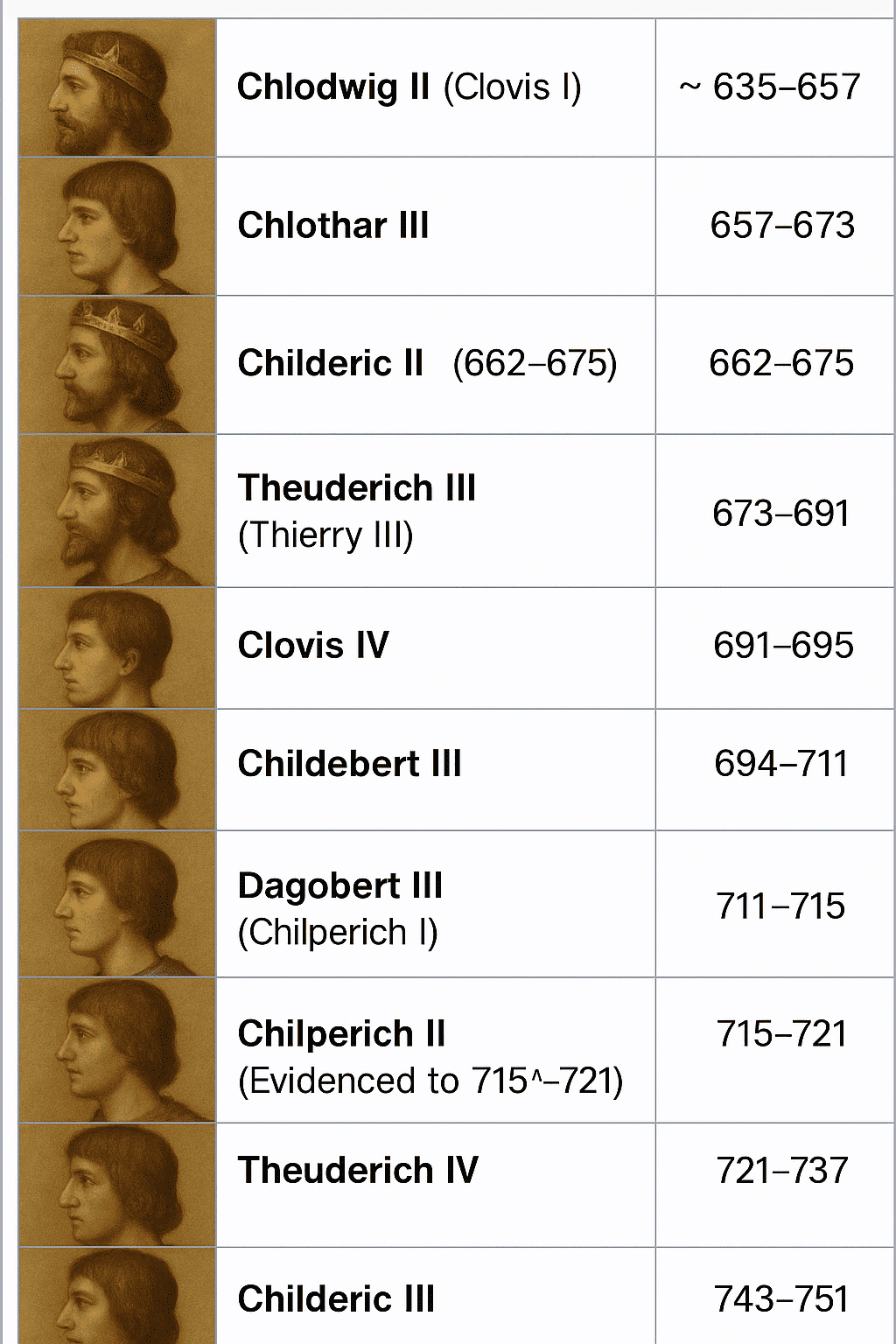

Перечень наиболее известных «ленивых королей» (поздние Меровинги)

Ниже приведён ориентировочный список правителей, которых в учебной традиции относят к периоду «ленивых королей»; даты — основные годы правления на отдельных субтерриториях (возможны пересечения и соправления):

-

Хлотарь III (Нейстрия и Бургундия, 657–673).

-

Хильдерик II (Австразия 662–675; затем Нейстрия/Бургундия 673–675).

-

Дагоберт II (Австразия, 676–679).

-

Теудерих III (Нейстрия 673–675; 676–691 — объединитель).

-

Хильдеберт III (695–711).

-

Дагоберт III (711–715).

-

Хильперик II (715–721).

-

Теудерих IV (721–737).

-

Хильдерик III (743–751) — последний Меровинг, низложен Пипином Коротким.

Хронологическая таблица

| Период | Короли (основные) | Ключевые майордомы / события |

|---|---|---|

| 657–675 | Хлотарь III, Хильдерик II | Эброин в Нейстрии |

| 676–691 | Теудерих III, Дагоберт II | Борьба Нейстрии и Австразии |

| 695–715 | Хильдеберт III, Дагоберт III | Пипин Геристальский, гегемония Австразии |

| 715–737 | Хильперик II, Теудерих IV | Карл Мартелл — де-факто правитель |

| 743–751 | Хильдерик III | Пипин Короткий принимает королевский титул |

Источниковая база и её ограничения

Основные типы источников

-

Хроники и анналы (в т. ч. «Хроника Фредегара» и продолжения, «Книга истории франков»): повествуют о региональных конфликтах, дворовых интригах и военных кампаниях.

-

Агиографические тексты (жития святых): фиксируют социальные конфликты, отношения элит и церкви, дают косвенные сведения о власти.

-

Дипломы, капитулярии, судебные формулы: отражают управленческие практики, пожалования и судебные процедуры.

-

Поздние биографии каролингского круга (например, «Жизнь Карла Великого»): формируют идеологическую рамку преемственности и превосходства новой династии.

Методологические замечания

-

Тенденциозность: источники, близкие к кругу Каролингов, склонны обесценивать Меровингов.

-

Региональная перспектива: нейстрийские и австразийские тексты по-разному оценивают одни и те же события.

-

Лакуны: отсутствие непрерывной документации требует сопоставления независимых свидетельств и материальных данных (нумизматика, археология).

Историографические дискуссии

Современная наука уточняет смысл термина «ленивые короли» и его эвристическую ценность:

-

Ревизия пропагандистского клише. Все чаще подчеркивается, что «леность» — риторическая фигура, легитимирующая смену династии. Многие поздние Меровинги исполняли важные ритуальные и правовые функции.

-

Континуитет институтов. Каролинги унаследовали и развили практики судопроизводства, пожалований, взаимодействия с церковью — следовательно, речь идет не о «крахе», а о перенастройке баланса между сакральной и исполнительной властью.

-

Военная организация и земельные отношения. Дискуссионны масштабы реформ Карла Мартелла и степень «феодализации» VII–VIII вв.; современный подход осторожно трактует бенефиции как гибкий инструмент политической коалиции, а не уже сложившийся феодальный институт.

Современное и метафорическое употребление

В публицистике и разговорной речи выражение «ленивый король» используется как метафора номинального руководителя, лишенного действенных полномочий и контролируемого «серым кардиналом». Аналитически корректнее употреблять выражение:

-

«церемониальный глава» (когда функции ограничены протоколом);

-

«номинальный правитель» (когда решения принимает иной центр силы).

Важно избегать упрощений: перенос термина на иные эпохи и страны допустим лишь как иллюстрация институционального разделения сакральной/протокольной и исполнительной власти, а не как оценка личных качеств.

Сопоставления и исторические аналогии

При всей уникальности франкского опыта существуют структуры, где символическая верховная власть отделена от фактической:

-

Япония: император (тэнно) как сакральный монарх и сёгун как военный правитель (разные периоды).

-

Аббасидский халифат X–XI вв.: влияние эмиратов и военных династий на фоне ослабления халифа.

-

Англия середины XVII века: протекторат как попытка институциональной замены королевской исполнительной власти при сохранении символической памяти о монархии.

Аналогии следует применять осторожно, учитывая правовые традиции и социальные структуры каждой эпохи.

Практическая «карта понятий» эпохи

-

Король (Меровинг) — легитимность происхождения, ритуал, судебная санкция, символ единства.

-

Майордом — организация войска, финансы, кадры, управление доменом и пожалованиями.

-

Знать и церковь — региональные коалиции, источники ресурсов и легитимации.

-

Плацит — собрание (суд/совет) как место оформления решений.

-

Бенефиций / прекарий — инструменты политической лояльности через земельные пожалования и доходы.

Часто задаваемые вопросы

1. Кто такие «ленивые короли»?

Поздние Меровинги VII–VIII веков, при которых реальная власть в королевстве перешла к майордомам, а король сохранил главным образом ритуальные и символические функции.

2. Почему их назвали «ленивыми»?

Это оценочная формула, отражающая пропагандистскую традицию и институциональный сдвиг власти, а не бытовую «леность».

3. Какие годы охватывает период «ленивых королей»?

Ориентировочно от середины VII века (после Дагоберта I) до низложения Хильдерика III и воцарения Пипина Короткого в 751 году.

4. Кто фактически правил в это время?

Майордомы — высшие сановники двора (Эброин, Пипин Геристальский, Карл Мартелл и др.), опиравшиеся на военную силу и сеть клиентел.

5. Что стало итогом периода?

Смена династии: приход к власти Каролингов при сохранении и развитии ряда институтов позднемеровингского управления.

6. Действительно ли короли ничего не делали?

Нет. Они выполняли важные ритуальные и юридические функции, обеспечивали легитимность решений и преемственность.

7. Кто из королей чаще всего упоминается в этом контексте?

Хлотарь III, Теудерих III, Хильдеберт III, Хильперик II, Теудерих IV, Хильдерик III и др.

8. Какую роль играла церковь?

Ключевую: епископат влиял на легитимацию власти, распределение ресурсов, руководство аббатствами и формирование политических коалиций.

9. Чем отличается сакральная от исполнительной власти?

Сакральная объединяет и легитимирует, исполнительная управляет и принуждает. В рассматриваемый период эти функции разделились между королём и майордомом.

10. Уместно ли использовать выражение «ленивый король» по отношению к современным лидерам?

Только как метафору «номинального руководителя». Для строгого анализа предпочтительнее институциональные термины («церемониальный глава», «де-факто правитель» и т. п.).

Заключение

Понятие «ленивые короли» описывает структурный сдвиг власти в позднемеровингском Франкском королевстве: от личной королевской исполнительной силы к административно-военной власти майордомов. Термин удобен как краткая метка эпохи, но требует критического отношения: за ним скрываются не личные качества монархов, а закономерности политической эволюции — регионализация элит, милитаризация управления, перераспределение ресурсов и поиск новых форм легитимации. Переход к Каролингам стал не разрывом, а институциональной переупаковкой уже сложившихся практик. Понимание этого процесса важно для сопоставительного анализа механизмов власти, где символическая и исполнительная компоненты расходятся между разными центрами.